Deutschland 1921–1931

Kriegsverbrechen

Leipziger Prozesse

Weimarer Republik

Der Prozess gegen Helmut Patzig, Ludwig Dithmar und John Boldt

Deutschland 1921–1931

1. Prozessgeschichte

a) Vorgeschichte

Von Januar 1921 bis November 1922 fanden vor dem Reichsgericht in Leipzig Strafprozesse gegen siebzehn (ehemalige) deutsche Militärangehörige statt, die von alliierter Seite beschuldigt worden waren, Kriegsverbrechen begangen zu haben. Zwar sollten nach den Artikeln 228 und 229 des Versailler Friedensvertrages mutmaßliche Kriegsverbrecher von der deutschen Regierung zur militärgerichtlichen Aburteilung an diejenigen alliierten und assoziierten Staaten ausgeliefert werden, deren Angehörige Opfer dieser Verbrechen geworden waren. Die Reichsregierung verweigerte jedoch die Auslieferung der gut 900 Beschuldigten unter Hinweis darauf, dass die damit verbundene Schmach zu einer weiteren gefährlichen politischen Destabilisierung Deutschlands führen könne. Zugleich bot sie an, nach dem Legalitätsprinzip nicht nur gegen die Beschuldigten, sondern gegen alle Deutschen strafrechtlich vorzugehen, die während des Krieges und bis zur Unterzeichnung des Versailler Vertrages am 28. Juni 1919 Straftaten gegen feindliche Staatsangehörige oder gegen feindliches Vermögen begangen hätten. Das zu diesem Zweck im Dezember 1919 von der deutschen Nationalversammlung beschlossene „Gesetz zur Verfolgung von Kriegsverbrechen und Kriegsvergehen“ sah vor, dass für diese Verfahren das Reichsgericht in erster und letzter Instanz zuständig sein sollte. In der Begründung dieses Gesetzes hieß es: „Das hohe Ansehen, welches das höchste deutsche Gericht in allen Kulturstaaten genießt, bietet volle Gewähr dafür, dass ohne Rücksicht auf die Person nur der Gerechtigkeit Geltung werden soll.“ (Hankel, 29–54; von Puttkamer, 434-–436)

Ob und inwieweit es an dem deutschen Angebot, an der Furcht vor erneuten revolutionären Wirren in Deutschland oder an dem das Bestrafungsverlangen mildernden Zeitablauf lag, Mitte Februar 1920 jedenfalls teilten die Alliierten der deutschen Regierung mit, dass sie mit Verfahren vor dem Reichsgericht in Leipzig einverstanden seien. Sie übermittelten der Reichsregierung eine erheblich reduzierte Liste mit den Namen von 45 Personen einschließlich einer Beschreibung der Tatvorwürfe. Es handelte sich um Militärpersonen, vom einfachen Soldaten bis hinauf zum General, die nach Auffassung der Alliierten prima facie im Verdacht standen, Kriegsverbrechen begangen zu haben. Verbunden damit war der Hinweis, auf diese Weise solle auch die Ernsthaftigkeit der deutschen Selbstverpflichtung geprüft werden und der Schritt daher kei-neswegs als ein endgültiger Verzicht auf das Auslieferungsrecht nach dem Versailler Vertrag aufgefasst werden. Die neue Liste sei lediglich eine „Probeliste“. (Schwengler, 300–343; Willis, 113–125)

Unter Nummer 1 der „Probeliste“ stand der Name „Patzig, Helmut, Oberleutnant zur See und Kommandant des U‑Boots U 86“. Der Tatvorwurf lautete: „[Er ist] verantwortlich dafür, dass am 27. Juni 1918 das englische Lazarettschiff Llandovery Castle ohne Vorwarnung torpediert und unter außerordentlich brutalen Umständen versenkt wurde.“ (Hankel, 55)

b) Die Prozesse vor dem Reichsgericht in Leipzig – ein Überblick

Die Beschießung und Versenkung der Llandovery Castle wurde Mitte Juli 1921 vor dem Reichsgericht in Leipzig verhandelt. Für das Jahr 1921 war es das letzte Verfahren in Sachen Kriegsverbrechen und Kriegsvergehen. Das erste hatte am 10. Januar desselben Jahres begonnen. Es war das Ergebnis der angekündigten Anwendung des Legalitätsprinzips, denn die drei Angeklagten, einfache Pioniersoldaten, standen nicht auf der „Probeliste“ und zählten auch nicht zu den anderen Personen, deren Auslieferung die Alliierten verlangt hatten. Der Oberreichsanwalt hatte ihnen vorgeworfen, gegen Kriegsende, im Oktober 1918, einen belgischen Gastwirt beraubt zu haben. Die Angeklagten waren geständig gewesen und zwei von ihnen, die eine Waffe benutzt hatten, waren wegen Plünderung zu Freiheitsstrafen von fünf und vier Jahren Zuchthaus verurteilt worden. Der dritte Täter hatte wegen geringer Tatbeteiligung eine zweijährige Gefängnisstrafe erhalten. Rechtsgrundlage waren jeweils entsprechende Verbotsnormen im deutschen Militärstrafgesetzbuch gewesen.

Ab Mai 1921 hatte sich das Gericht mit den Vorwürfen gegen die auf der „Probeliste“ Beschuldigten befasst. Den Anfang hatten vier Fälle gebildet, deren Behandlung von England gefordert worden war. Die ersten drei betrafen den Vorwurf der Misshand-lung von Kriegsgefangenen, wobei es in erster Linie um das Schlagen britischer Gefangener in Kriegsgefangenenlagern ging. Gegen den Kommandanten eines kleineren Lagers, einen ehemaligen Unteroffizier, hatte das Reichsgericht eine Freiheitsstrafe von zehn Monaten verhängt. Der Kommandant eines anderen Lagers, ein früherer Hauptmann, war mit sechs Monaten Freiheitsstrafe bestraft worden. Dieselbe Strafe hatte auch ein einfacher Soldat, der als Aufseher eingeteilt worden war, erhalten. In all diesen Fällen hatte sich das Gericht auf Vorschriften des deutschen Militärstrafgesetzbuchs gestützt. Der vierte Fall betraf den Vorwurf, im Rahmen des uneingeschränkten U‑Boot-Kriegs ein Lazarettschiff versenkt zu haben. Der angeklagte U‑Boot-Kommandant war freigesprochen worden, weil er, so das Reichsgericht, auf höheren Befehl gehandelt hatte.

Beschuldigungen, die von Belgien und Frankreich erhoben worden waren, hatten danach den Verfahrensgegenstand gebildet. Sie betrafen zunächst den Fall eines Beamten der Geheimen Feldpolizei, der sich bei Vernehmungen in Belgien der Köperverletzung und der Freiheitsberaubung schuldig gemacht haben sollte. Er war freigesprochen worden. In den anderen fünf französischen Fällen war das Reichsgericht dem Vorwurf der Erschießung gefangener oder verwundeter französischer Soldaten und der Misshandlung von Kriegsgefangenen nachgegangen. In vier Fällen waren die Angeklagten, die alle hohe und höchste Offiziere waren, freigesprochen worden. Ein Major war wegen fahrlässiger Tötung zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden, wobei das Gericht die Rechtswidrigkeit der Tathandlung nach Völkerrecht bewertet hatte.

1922, nach dem Prozess wegen der Beschießung und Versenkung der Llandovery Castle, sollten noch zwei Strafverfahren stattfinden. Ein Arzt, dem von französischer Seite die Ermordung und Misshandlung kranker Soldaten vorgeworfen worden war, wurde freigesprochen, weil die Verhandlung, wie bei den anderen Freisprüchen auch, „nicht den Schatten eines Beweises“ erbracht hatte. Und ein einfacher Soldat, gegen den der Oberreichsanwalt proprio motu ermittelt hatte, wurde nach dem Militärstrafgesetzbuch wegen Plünderung mit zwei Jahren Zuchthaus bestraft. (Hankel, 97–104; von Selle, 196–200)

2. Der Prozess wegen der Beschießung und Versenkung der Llandovery Castle

Dieser Prozess begann vor dem Reichsgericht am 12. Juli und endete am 16. Juli 1921. Doch eigentlich endete das Verfahren, nach vielen Hindernissen und überraschenden Entwicklungen, erst am 20. März 1931.

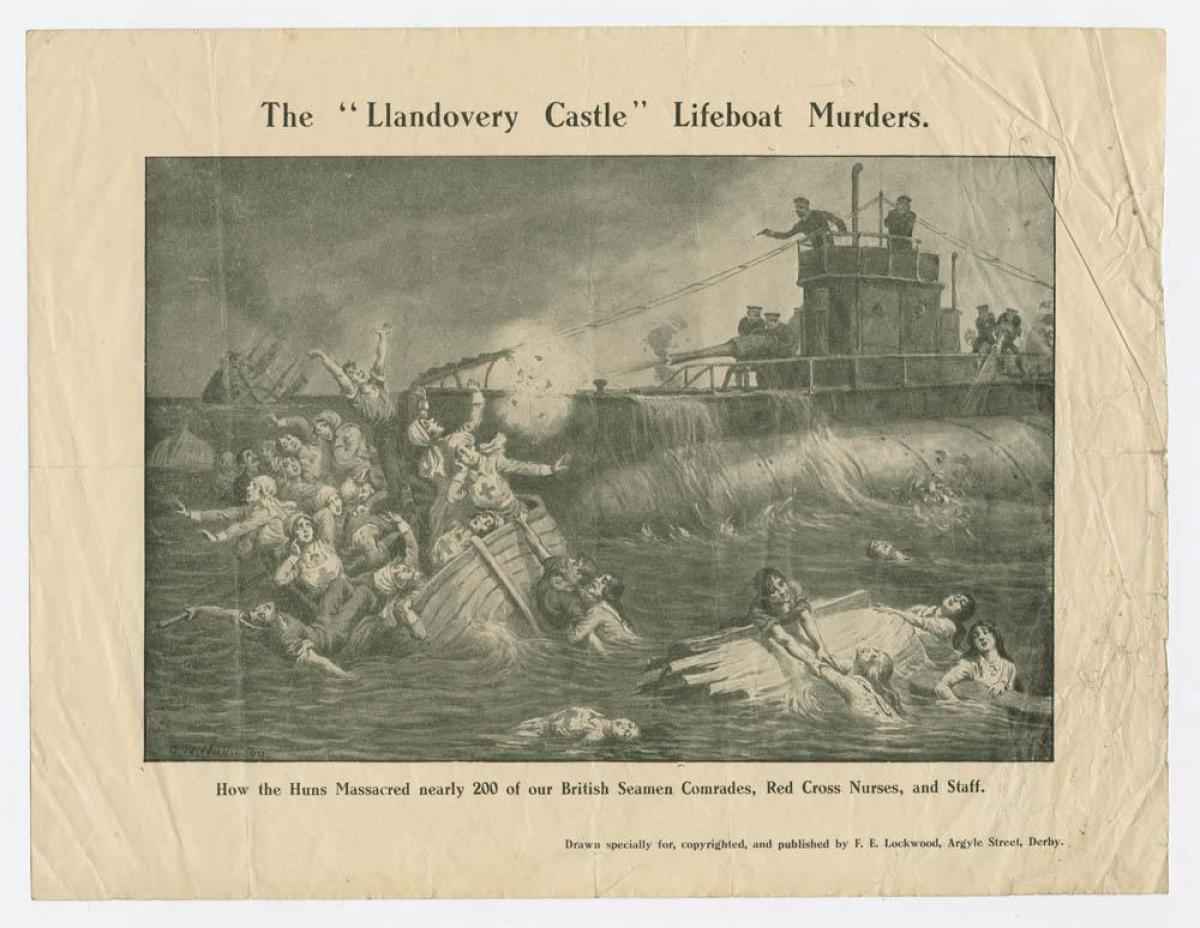

Der Tatvorwurf

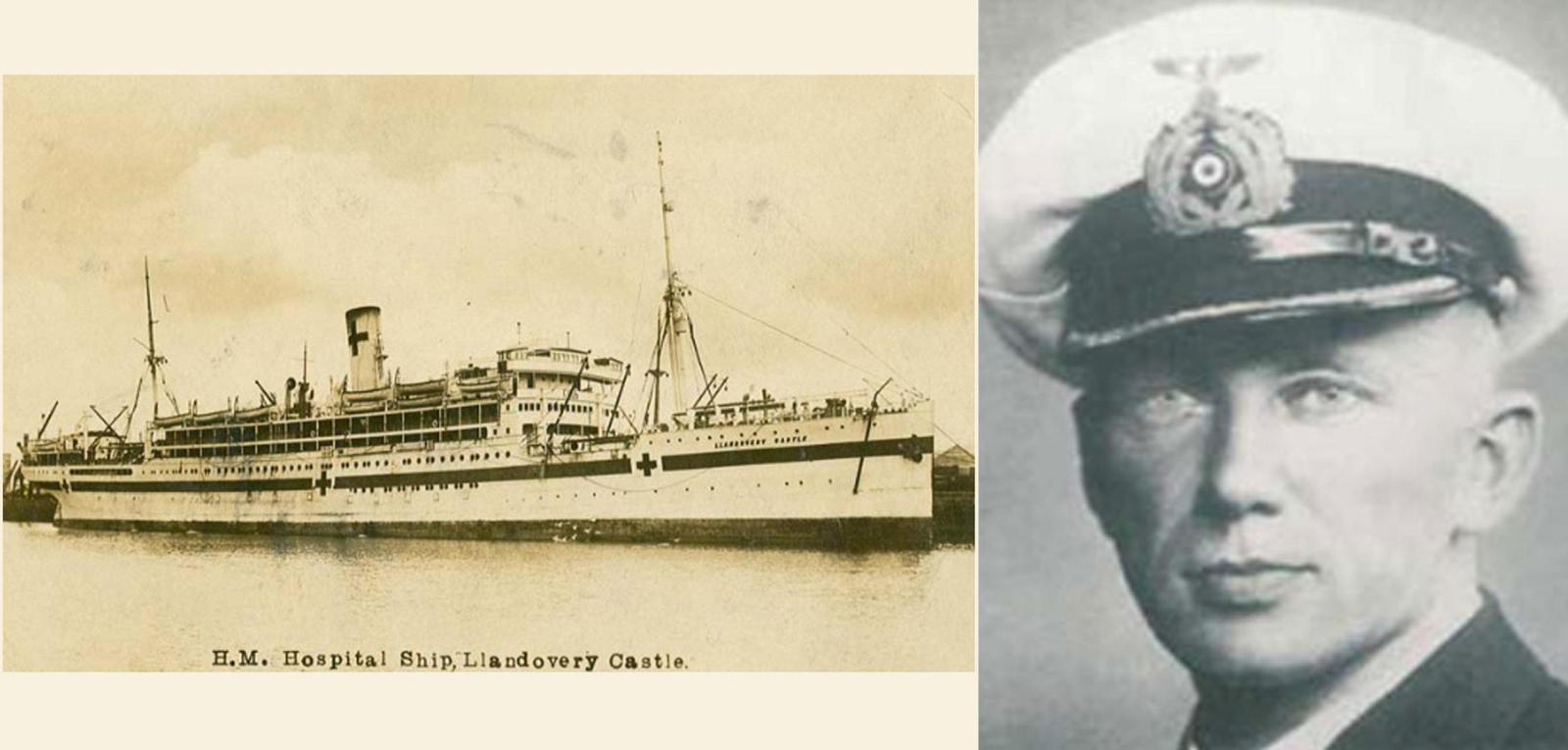

Ausgehend von der britischen Beschuldigung ermittelte die Reichsanwaltschaft das folgende Tatgeschehen: Am 27. Juni 1918 versenkte die U 86 auf Befehl ihres Kommandanten, des Kapitänleutnants Helmut Patzig (nicht Oberleutnant zur See, wie in der „Probeliste“ behauptet), das Lazarettschiff Llandovery Castle. Die Torpedierung des Lazarettschiffs, in dessen Folge es sank, geschah an der Westküste von Irland, außerhalb eines Sperrgebiets, d.h. eines Gebiets, in dem Deutschland erklärtermaßen einen uneingeschränkten U‑Boot-Krieg führte und auch neutrale Schiffe ohne Warnung versenkte. Die Llandovery Castle war zudem als Lazarettschiff gekennzeichnet. Als das Schiff sank, flüchteten sich die Menschen an Bord in die Rettungsboote, die Patzig daraufhin mit dem Deckgeschütz des U‑Boots beschießen ließ. Mehrere hundert Tote waren die Folge, nur einem Rettungsboot gelang es zu entkommen. Im Schiffstagebuch erwähnte Patzig Beschießung und Versenkung der Llandovery Castle nicht, auch nicht gegenüber seinen Vorgesetzten. In der Bordkarte fälschte er die Route des U‑Boots und seiner Mannschaft befahl er, über den Vorgang zu schweigen. (Hankel, 452)

3. Personen

a) Die Angeklagten

Kapitänleutnant Patzig war zum Zeitpunkt des Prozessbeginns schon seit über einem Jahr flüchtig. Nach Beginn der Ermittlungen im Februar 1920 war gegen ihn ein Haftbefehl erlassen worden, in dem er beschuldigt wurde, „gelegentlich der Versenkung des englischen Hospitalschiffes Llandovery Castle […] eine größere Anzahl von englischen Offizieren und Mannschaften, sowie eine Anzahl von Angehörigen des Canadian Army Medical Corps und mehrere Pflegerinnen vorsätzlich getötet und die Tötung mit Überlegung ausgeführt zu haben (Verbrechen des Mordes nach § 211 RStGB).“

Helmut Patzig versenkte 1918 das Lazarettschiff “Llandovery Castle” und feuerte im Anschluß auf die Rettungsboote, @ s.u.

Patzig blieb verschwunden, aber statt seiner waren zwei Wachoffiziere in den Fokus der Ermittlung geraten. Die Oberleutnante zur See Ludwig Dithmar und John Boldt, beide mit dem Eisernen Kreuz I. und II. Klasse dekoriert, waren bei der Beschießung der Rettungsboote an Deck und hatten, so die Annahme der Reichsanwaltschaft, das Bordgeschütz bedient. Gegen beide wurde im Mai 1921 Haftbefehl erlassen. Sie hätten mit Überlegung – zusammen mit ihrem Kommandanten – die Rettungsboote beschossen und die darin befindlichen Überlebenden der Torpedierung getötet (Verbrechen des gemeinschaftlich begangenen Mordes nach §§ 211, 47 RStGB). (Hankel 454; Wiggenhorn 262–264)

b) Reichsanwaltschaft und Untersuchungsrichter

Oberreichsanwalt Ludwig Ebermayer vertrat persönlich die Anklage. Er war vor seiner Ernennung zum Oberreichsanwalt, die am 1. April 1921 wirksam wurde, Präsident des II. Strafsenats des Reichsgerichts, also des Senats, vor dem nun das Verfahren gegen die Oberleutnante zur See Dithmar und Boldt stattfand. Ebermayer blieb bis Mai 1926 Oberreichsanwalt und schied dann wegen Erreichens der Altersgrenze aus dem Justizdienst aus. Ihm zur Seite stand Reichsanwalt Albert Feisenberger, der schon in den vorherigen Verfahren wegen Kriegsverbrechen und Kriegsvergehen die Anklage vor dem Reichsgericht vertreten hatte. 1934 sollte er formal wegen einer schweren Depression, realiter jedoch aufgrund seiner jüdischen Abstammung, in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden. Er starb 1935.

Untersuchungsrichter war Reichsgerichtsrat Richard Metz. Da jüdischer Herkunft, wurde er 1933 auf eigenen Antrag in den Ruhestand versetzt. Er starb 1945. (Hankel, 61 f.)

c) Die Verteidigung

Die dei Verteidiger (die Rechtsanwälte Dr. Rudolf Beier, Leipzig; Armin Hahnemann, Leipzig; Dr. Hans von Zwehl, Berlin) versuchten vor Prozessbeginn, über Beweisanträge den Nachweis zu erbringen, dass in der kaiserlichen Armee und Marine die Auffassung geherrscht habe, die Tötung von feindlichen Staatangehörigen könne nicht als Verbrechen gegen das Leben bestraft werden, soweit sie zur Erreichung des Kriegszwecks erfolgte. Ein entsprechender Kriegsbrauch sei auch in Großbritannien festzustellen, was zur Folge haben müsse, dass die Rechtswidrigkeit eines entsprechenden Befehls, mindestens aber das Bewusstsein der Rechtswidrigkeit ausgeschlossen sei. In jedem Fall müsse der geänderte Kriegsbrauch jedoch als mildernder Umstand gewertet werden. Außerdem sollten auf Antrag der Verteidigung Sachverständige deutlich machen, dass jedes Schiff mit einem Lazarettschiffabzeichen auch als Truppen- oder Munitionstransporter missbraucht werden konnte und dass selbst Rettungsboote dazu genutzt werden konnten, Truppen an Land zu befördern, U‑Boote in eine Falle zu locken oder sogar anzugreifen. (Wiggenhorn, 268 f.)

d) Das Gericht

Präsident des siebenköpfigen II. Strafsenats am Reichsgericht war Dr. Heinrich Schmidt. Als ehemaliges Mitglied des I. Strafsenats hatte er sich in den Monaten zuvor bereits mit Verfahren wegen Kriegsverbrechen oder Kriegsvergehen befasst. Heinrich Schmidt war Reserveoffizier und, für einige Monate, Weltkriegsteilnehmer gewesen. Neben Heinrich Schmidt hatten vier weitere Richter des Senats schon zu kaiserlichen Zeiten am Reichsgericht gearbeitet, nämlich Benno Sabbarth, Karl Friedrich Paul, Heinrich Ernst Moritz Backs und Lucian Ernst Alexander Kleine. Die Reichsgerichtsräte Rudolf Hagemann und Karl Vogt waren erst nach 1918 Richter am Reichsgericht geworden.

Senatspräsident Dr. Schmidt schien in besonderem Maße das Vertrauen der Weimarer Koalition genossen zu haben. Im August 1922, nach der Ermordung des Reichsaußenministers Walther Rathenau, bestellte sie ihn zum stellvertretenden Vorsitzenden des neu eingerichteten Staatsgerichtshofs zum Schutze der Republik, im Januar 1923 zu dessen Vorsitzenden. (Wiggenhorn, 153 f.)

4. Prozess und Urteil

Zum Prozess waren 63 Zeugen geladen und erschienen, darunter 13 aus Großbritannien und unter diesen wiederum vier Überlebende der Llandovery Castle. Es waren zum größten Teil ihre Aussagen, die dem Gericht ein Bild von dem Geschehenen vermittelten. Die deutschen Zeugen, soweit sie zur Besatzung des U‑Boots gehörten, konnten, weil sie zur Tatzeit unter Deck waren, nichts sagen oder wollten es nicht, da sie dem Kommandanten Patzig nach der Beschießung der Rettungsboote das Versprechen gegeben hätten, über das Gehörte zu schweigen – sehr zum Unwillen des Senatspräsidenten, der, anders als noch in den französischen und belgischen Fällen, hartnäckig nachfragte, doch entgegen früherer Bekundungen der Zeugen keine Antworten erhielt. Das Schiffstagebuch des U‑Boots sagte auch nichts zur Versenkung der Llandovery Castle, ja folgte man seinen Angaben, dann hatte sich das U‑Boot Patzigs am 27. Juni 1918 nie ca. 100 Kilometer südwestlich von Irland im Atlantischen Ozean befunden, sondern an ganz anderer Stelle. Die beiden Angeklagten schließlich machten ebenfalls keine Aussagen; formal beriefen sie sich auf ihr Aussageverweigerungsrecht nach § 54 RStPO, entscheidend war für sie jedoch das Schweigeversprechen, das sie dem von ihnen überaus verehrten Kommandanten gegeben hatten.

Die Versenkung der Llandovery Castle selbst spielte im Prozess keine unmittelbar rechtserhebliche Rolle. Wie schon in der Voruntersuchung gegen Patzig erkennbar, wurde gegen ihn nur wegen der „gelegentlich bei der Versenkung des englischen Hospitalschiffs“ begangenen Verbrechen ermittelt, und in der Anklage gegen Dithmar und Boldt tauchte die Versenkung der Llandovery Castle in erster Linie nur als notwendige Information zum Tathintergrund auf. An Letzterem ist nichts Ungewöhnliches, denn der Befehl zur Torpedierung der Llandovery Castle erging vom Kommandanten Patzig und eben nicht von den Bordoffizieren Dithmar und Boldt. Ungewöhnlich ist, dass gegen Patzig in dieser Hinsicht kein Vorwurf erhoben wurde, schließlich bestand an der Lazarettschiff-Eigenschaft der Llandovery Castle, soweit sie von außen erkennbar war, kein Zweifel. „[D]er Dampfer steckte seine Positionslampen an, woraus zu erkennen war, dass es kein gewöhnlicher Transportdampfer war, sondern ein Lazarettschiff. […] [E]s war beleuchtet ringsum, und das Schiff trug die Abzeichen des Roten Kreuzes“, erklärte ein Zeuge während der Verhandlung glaubhaft. Trotz dieser Eindeutigkeit: Wenn die Versenkung der Llandovery Castle in der Verhandlung zur Sprache kam, geschah dies nicht, um damit eine völkerrechtswidrige Handlung und ein Verbrechen zu benennen, sondern im Gegenteil um das Verhalten Patzigs verständlich zu machen und damit auch zu relativieren. Auf diese Weise erlangte das Hintergrundgeschehen gewissermaßen durch die Hintertür eine Bedeutung für die rechtliche Beurteilung der den Angeklagten vorgeworfenen Handlungen. Zugleich beglaubigte es eine Sichtweise, die bereits von der Verteidigung in das Verfahren eingeführt worden war. „Die Tatsache, daß allgemein ein Mißbrauch von Lazarettschiffen angenommen wurde, war allgemein bei allen Ubootsführern bekannt. Wir haben die Offiziere auch in dienstlichen Befehlen darauf hingewiesen, daß mit einem Mißbrauch der Lazarettschiffe zu rechnen wäre.“ Die Folge davon sei gewesen, so der militärische Sachverständige, Korvettenkapitän Alfred Saalwächter von der Reichsmarineleitung, weiter, dass ein generelles Misstrauen geherrscht habe: „Ob ein Dampfer neutrale Abzeichen hatte, ob er gar keine Abzeichen trug, ob er Aufbauten oder nicht Aufbauten hatte, hinter denen man Geschütze vermuten konnte, ob es anscheinend ein ganz harmloses Fahrzeug war, weil sofort die Rettungsboote bestiegen wurden und wegruderten: kurz, es war ganz egal.“

Im Prozess erwies sich darüber hinaus, dass sich der Generalverdacht, unter dem alle nichtdeutschen Schiffe einschließlich der Lazarettschiffe standen, auch auf die Rettungsboote übertragen hatte. Er vervollständigte sozusagen das Bild vom Missbrauch ziviler Schiffe zu militärischen Zwecken und machte Rettungsboote ebenso zum Ziel präventiver Angriffe. Ähnlich wie zu jener Zeit beim Heer galt im unbeschränkten U‑Bootkrieg die unausgesprochene Devise, dass die Kriegsnotwendigkeit das Handeln bestimme, in dem der Begriff des gewöhnlichen Verbrechens fehl am Platze sei. So erklärte der Zeuge Dr. Ernst Töpfer, der im Krieg in der Marine als Kriegsgerichtsrat tätig und zeitweilig zur Reichsmilitäranwaltschaft abkommandiert worden war: „[I]ch bin der Ueberzeugung, dass sich die Seeoffiziere nicht vergegenwärtigt haben, dass, wenn sie im Rahmen einer Kampfhandlung eine kriegerische Tötungshandlung vornehmen, sie dann, wenn sich diese Kampfhandlung als eine unberechtigte herausstellte, als gemeine Verbrecher nach den allgemeinen Strafgesetzen zur Verantwortung gezogen werden könnten.“ Vizeadmiral a.D. Adolf von Trotha, von der Verteidigung als Zeuge geladen und während des Krieges von Januar 1916 bis November 1918 Chef des Stabes der Hochseestreitkräfte, erklärte ebenfalls, dass in seiner Amtszeit „nie im Flottenkommando der Gedanke aufgetreten [ist], dass die Bestimmungen des allgemeinen Strafgesetzbuches irgendwie in Zusammenhang gebracht werden könnten mit der Durchführung einer Kriegs- oder einer Kampfaufgabe“. Insbesondere die U‑Bootkommandanten seien immer wieder darauf hingewiesen worden, „dass sie ihre vaterländische Pflicht in erster Linie erfüllen müssten, dass sie nicht durch die Gefühle der Menschlichkeit und den Wunsch, zu retten, etwa die Durchführung der Kriegsaufgabe […] oder ihre eigenen Boote in Gefahr brächten“. Das setze voraus, so der Admiral auf Nachfragen des Gerichts, dass an Bord der U‑Boote strengste Disziplin herrsche, zumal die Besatzung, weitab von der Heimat, auf sich allein gestellt sei. Bis zu seiner Rückkehr sei das U‑Boot im Kampfeinsatz, eine Kampfpause gebe es wegen seiner Verletzlichkeit nicht.

Oberreichsanwalt Ebermayer war von diesen Ausführungen nicht gänzlich überzeugt. Schweren Herzens („[i]n meiner nahezu 40jährigen Tätigkeit als Staatsanwalt und Richter ist mir die Erfüllung meiner Dienstpflicht kaum je so schwer gefallen wie heute“) forderte er für die beiden Angeklagten wegen mittäterschaftlich begangenen versuchten Mordes eine Freiheitsstrafe von vier Jahren Zuchthaus. Von einem Antrag auf Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte sah er ab. Ebermayer erklärte, er nehme eine Mittäterschaft von Patzig und den beiden Angeklagten an. Ob Dithmar und Boldt am Schießen selbst mitgewirkt hätten, sei daher gleichgültig. Auch wenn beide als Wachoffiziere nur Ausguck gehalten hätten, genüge das nach dem gemeinsamen Beschluss zur Täterschaft. Auf § 47 MStGB, der die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Untergebenen für auf Befehl begangene Verbrechen beschränke, komme es deshalb nicht mehr an. Die versuchte Tatbegehung begründete er mit der trotzdem noch überraschenden Behauptung, es stehe nicht sicher fest, „dass die Rettungsboote […] durch das damalige Feuer vernichtet und die Menschen getötet worden sind“.

Die Verteidigung beantragte Freispruch aus rechtlichen und tatsächlichen Gründen. Im Kern folgte sie den Ausführungen der Sachverständigen, verwies also auf den verwirkten Schutz für missbräuchlich genutzte Lazarettschiffe, auf das jedenfalls fehlende Bewusstsein der Rechtswidrigkeit bei Patzig, Dithmar und Boldt sowie auf den Grundsatz blinden Gehorsams an Bord eines U‑Boots. Allgemein machte sie geltend, dass das Strafgesetzbuch nicht als Ergänzung zum Völkerrecht geschaffen worden sei. Das Völkerrecht sei kompliziert und ändere sich dauernd. Im Krieg brauche der Soldat jedoch eine klare Richtschnur. Die sei, dass Kriegshandlungen straflos, private, eigennützige Handlungen hingegen strafbar seien.

Das Gericht verurteilte die beiden Seeoffiziere wegen Beihilfe zum Totschlag zu vier Jahren Gefängnis. Gegen Dithmar erkannten die Richter zusätzlich auf Dienstentlassung, gegen Boldt auf Verlust des Rechts, die Uniform eines Offiziers zu tragen. Sie legten ihnen auch die Kosten des Verfahrens auf (insgesamt 180 Mark), nicht aber die Erstattung der Auslagen (deutlich mehr als 10.000 Mark).

Patzig, so das Gericht, habe durch das Versenken der Rettungsboote die auf ihnen befindlichen Menschen vorsätzlich getötet. Dass die Tötungshandlungen mit Überlegung begangen worden und damit das Merkmal des Mordes erfüllt sei, sah es nicht als erwiesen an. Die Torpedierung eines Schiffes gehe gerade für den Kommandanten zwangsläufig mit einer Erregung einher, die im konkreten Fall noch umso größer gewesen sein müsse, als der erwartete Missbrauch des Lazarettschiffs sich nicht bewahrheitet habe. Dann in der dunklen Nacht alle Rettungsboote versenken zu wollen, zeige ein Verhalten, das mit Überlegung nichts gemein habe und daher zu Recht als „unklug“ bezeichnet werden könne. Der insofern von Patzig begangene Totschlag sei auch rechtswidrig, weil er dem Kriegsrecht widerspreche. Das Gericht: „Wie im Landkriege (vgl. Haager Landkriegsordnung Art. 23c) die Tötung wehrloser Feinde nicht gestattet ist, so ist im Seekriege die Tötung von Schiffbrüchigen, die in Rettungsbooten Zuflucht gefunden haben, verboten.“ Diese völkerrechtliche Regel sei einfach und allgemein bekannt, und über ihre Anwendbarkeit könnten tatsächliche Zweifel nicht bestehen.

Wie aber sollen die beiden Angeklagten dem Kommandanten Patzig bei der Versenkung Hilfe geleistet haben? Zugunsten der Angeklagten nahm das Gericht an, dass ein zwischenzeitlich verstorbener Oberbootsmannsmaat namens Meißner, der auch der Geschützführer des U‑Boots gewesen war, allein das Heckgeschütz bedient habe. Dithmar und Boldt hätten sich auf Befehl Patzigs auf die Beobachtung beschränkt. Hinsichtlich der Rettungsboote hätten sie „[d]urch Meldungen über ihren Standort, ihr Näherkommen oder Sichentfernen und ähnliches mehr […] das Schießen auf jene unterstützt und gefördert, ganz abgesehen davon, daß sie durch ihr Ausschauen einer Gefährdung des U‑Boots von anderer Seite vorgebeugt und dadurch überhaupt erst für Patzig die Möglichkeit zu seinem Vorgehen gegen die Boote geschaffen haben“. Zwar hätten sie nach dem Grundgedanken des § 47 MStGB prinzipiell von der Rechtmäßigkeit des erhaltenen Befehls ausgehen können, doch gelte dies dann nicht, wenn „der Befehl sich offenkundig, für jedermann, auch den Untergebenen, zweifelsfrei erkennbar als verbrecherisch darstellt“. Ein solcher – seltener – Fall sei vorliegend gegeben.

Die Verurteilung wegen Beihilfe zum Totschlag erfolgte nicht über die Zubilligung mildernder Umstände am Maßstab des eigentlichen Totschlagsparagraphen 212 (§§ 212, 49 Abs. 2, 44 RStGB), sondern über den weitereichenden § 213 RStGB. Dass gleichwohl die nach der nunmehr gegebenen Mindeststrafe (sechs Monate Gefängnis) ausgesprochene Freiheitsstrafe mit vier Jahren Gefängnis recht hoch ausfiel, lag an der nicht zu übergehenden Schwere der Tat sowie daran, dass sie „einen dunklen Schatten wirft auf die deutsche Flotte, insbesondere die U‑Bootwaffe, die im Kampfe für das Vaterland so Großes geleistet hat“. (Hankel, 457–462; Wiggenhorn, 273–277)

5. Die vereitelte Strafverbüßung

Bereits am 2. August 1921, gut zwei Wochen nach der Urteilsverkündung, gab es einen ersten Versuch der Befreiung von Dithmar und Boldt. Am späten Abend jenes Tages waren einige Marineoffiziere in Schutzpolizeiuniform vor dem Reichsgerichtsgefängnis erschienen, hatten eine gefälschte Transportanweisung vorgezeigt und erklärt, es drohe eine Befreiung der Inhaftierten und deshalb seien sie vom Auswärtigen Amt beauftragt, die Häftlinge an einen sicheren Ort zu verbringen. Die Gefängnisbeamten schöpften allerdings Verdacht und wollten von höherer Stelle eine Bestätigung einholen, woraufhin die angeblichen Polizisten in ihrem Auto davonfuhren.

Dithmar und Boldt wurden einige Tage später in verschiedene Gefängnisse überführt, was nun eine zweifache Befreiungsaktion erforderte, an der Entschlossenheit der „Organisation Consul“ indes nichts änderte. „Die Affäre Boldt funktionierte glatt“, schrieb ein Mitglied der Organisation später über die Befreiung von John Boldt im November 1921. „Hilfsbeamte des Hamburger Gefängnisses waren Angehörige der Marine und später der Brigade Ehrhardt gewesen.“ Schwieriger gestaltete sich die Befreiung Dithmars aus dem Gefängnis in Naumburg an der Saale, zumal die Behörden jetzt vorge-warnt waren. In einer halsbrecherischen Aktion gelang mehreren Marineoffizieren gleichwohl, den Gefangenen im Januar 1922 zu befreien. Die anschließende Flucht Dithmars, der – wie auch Boldt – sofort unter Auslobung einer hohen Belohnung steckbrieflich gesucht wurde, führte über mehrere deutsche Städte ins Ausland, wobei an jeder Fluchtstation zahlreiche Helfer bereitstanden und, so scheint es, auch offizielle Stellen ein förderndes Engagement zeigten. Beiden gelang die Flucht, und sie blieben für Jahre dem Zugriff der deutschen Justiz entzogen. (Hankel, 465–470; von Salomon, 319–324)

6. Die Wiederaufnahme des Verfahrens: zwei Freisprüche und eine Einstellung

Am 6. Mai 1926 meldete sich überraschend der frühere Vorgesetzte von Dithmar und Boldt, Kapitänleutnant a.D. Patzig, mit einer „im Ausland“ abgefassten Erklärung. Darin stellte er fest, dass er den Feuerbefehl allein dem – inzwischen verstorbenen – Obermaat Meißner erteilt habe und die beiden verurteilten Offiziere an der Beschießung der Rettungsboote gänzlich unbeteiligt gewesen seien: „Die Posten als Ausguck haben sie auf Grund ihrer allgemeinen Dienstanweisung, nicht infolge eines besonderen Befehls eingenommen.“ Er sei jedoch sicher, dass sie beide „von der kriegerischen Notwendigkeit und dem guten Recht des Schießens überzeugt gewesen“ seien, denn bei den Personen in den Rettungsbooten habe es sich nicht um Lazarettpersonal, sondern um Kombattanten gehandelt. Dass die Llandovery Castle in Wahrheit ein militärischem Zwecke dienendes Schiff gewesen sei, ergebe sich vor allem aus der zweiten Explosion nach dem Auftreffen des Torpedos, die nur von der an Bord befindlichen Munition herrühren könne.

Knapp zwei Monate nach dieser Erklärung lagen dem Reichsgericht in Leipzig drei Anträge vor. Der erste Antrag bezog sich auf den seinerzeit gegen Patzig erlassenen Haftbefehl, der, so sein Verteidiger Dr. von Zwehl, nach Patzigs Erklärung nunmehr aufgehoben werden müsse. Ein dringender Tatverdacht liege nicht länger vor, da Patzig erkennbar nicht in „Verfolgung von Privatzwecken (Habsucht, Persönliche Rachgier, Sadismus usw.)“, sondern im Interesse seines Landes gehandelt habe. Eine verbrecherische Handlung könne deshalb nach Ansicht des Verteidigers nicht ernsthaft in Erwägung gezogen werden, und er bitte daher ausdrücklich um die Prüfung der Frage, ob sich der frühere Standpunkt des Reichsgerichts, wie er im Urteil gegen Dithmar und Boldt dargelegt worden sei, noch aufrechterhalten lasse.

Die beiden anderen Anträge bezogen sich auf die Aufhebung ebendieses Urteils, d.h. sie wollten eine Wiederaufnahme des Verfahrens sowohl für Dithmar als auch für Boldt erreichen. Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben lautete die in beiden Fällen übereinstimmende Begründung, dass die Erklärung des U‑Bootkommandanten Patzig, wonach die Verurteilten Dithmar und Boldt an der Beschießung nicht einmal unterstützend beteiligt gewesen seien, eine neue Tatsache im Sinne von § 359 Nr. 5 RStPO darstelle. Ein neues Beweismittel sei in den zu erwartenden Aussagen der beiden ehemaligen Offiziere zu sehen, die jetzt, nach der Erklärung ihres früheren Vorgesetzten, nicht mehr an ihr Schweigeversprechen gebunden seien.

Alle drei Anträge hatten umgehend Erfolg. In zwei Beschlüssen vom 19. Juli 1926 wurde zum einen der Haftbefehl gegen Patzig mit der kurzen Begründung aufgehoben, dass kein dringender Tatverdacht mehr bestehe, und zum andern die Wiederaufnahme des Verfahrens gegen Dithmar und Boldt für zulässig erklärt. Außerdem ordnete das Gericht für beide den Aufschub der Strafvollstreckung an, ihrer Flucht war damit der rechtliche Grund entzogen.

Bei einem Treffen zwischen Vertretern des Auswärtigen Amtes, des Reichsjustizministeriums, der Reichsanwaltschaft und der Marineleitung, das Ende Juli 1926 stattfand, wurde vereinbart, die Angelegenheit Patzig, Dithmar und Boldt „in vorsichtiger Weise und unter praktischem Ausschluß der Öffentlichkeit“ durchzuführen. Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, das Reichsgericht halte das Schießen auf Rettungsboote für zulässig. Um jegliche Kritik des Auslands zu vermeiden und die außenpolitische Entspannung nicht mit Fragen der Vergangenheit zu belasten, sollte auf Zeit gespielt werden, zumal ja den Betroffenen keine Verfolgungsgefahr mehr drohe. So geschah es dann auch. Etwa zwei Jahre später, am 4. Mai 1928, hob das Reichsgericht in nicht öffentlicher Sitzung das ursprüngliche Urteil gegen Dithmar und Boldt auf und sprach sie frei. Es sah jetzt folgendes als erwiesen an: „Die beiden Verurteilten haben am Abend des 27. Juni 1918 während der Beschießung der Rettungsboote des englischen Dampfers ‚Llandovery Castle‘ durch Kapitänleutnant Patzig und Oberbootsmannsmaat Meißner ihre Ausguckposten lediglich in Befolgung ihrer allgemeinen Dienstanweisung innegehabt. Ihre Beobachtungen wären in derselben Weise ausgeführt worden, wenn keine Beschießung der Rettungsboote stattgefunden hätte, sie hatten sohin nicht die Unterstützung und Förderung der Beschießung (Hervorhebung durchdas Ge-richt, G. H.), sondern nur die Sicherung des U‑Boots 86 zum Ziele und im Auge.“

In einem ebenfalls am 4. Mai 1928 ergangenen Beschluss sprach das Reichsgericht den beiden Freigesprochenen eine Entschädigung für die erlittene Untersuchungshaft und die teilweise Strafvollstreckung zu. Dithmar erhielt 20.000 Reichsmark und wurde wieder in den Marinedienst aufgenommen; Boldt war in Südamerika und dort nicht auffindbar. Die nächste, in Deutschland zu lesende Nachricht über ihn war die von seinem Suizid im April 1931.

Das Verfahren gegen Patzig wurde am 20. März 1930 mit Beschluss des Reichsgerichts eingestellt. Unter Bezugnahme auf zwei Amnestiegesetze vom 14. Juli 1928 und vom 24. Oktober 1930, die für politisch motivierte Straftaten Straffreiheit vorsahen (in dem letzteren Gesetz wurde die mögliche Straffreiheit auch auf Verbrechen wie Mord oder Totschlag ausgedehnt), hieß es in dem Beschluss: „[D]a eigennützige Beweggründe zweifellos ausscheiden“, sei zum weit überwiegenden Teil der Grund für die Tat der Umstand gewesen, „daß die Rettungsbootinsassen, wenn sie an Land gekommen von der Dampferversenkung berichteten, dadurch der damals feindlichen Haßpropaganda gegen Deutschland neue Nahrung geben und infolgedessen Deutschland schwer schädigen würden“.

Ein Verbrechen – immerhin die Versenkung eines Lazarettschiffs außerhalb des Sperrgebiets und die anschließende Beschießung der Rettungsboote – sollte nicht nur ungesühnt bleiben. Es war aus der Welt geschafft. (Hankel, 500–505)

7. Würdigung

Nach der ersten Urteilsverkündung am 16. Juli 1921, die Dithmar in Uniform und Boldt mit am Anzugrevers gehefteten Eisernen Kreuz verfolgt hatten, erhielten sie aus der Zuhörerschaft aufmunternde Zurufe und direkten Zuspruch. Unmutsäußerungen oder Beschimpfungen gegen englische Prozessbeobachter oder Zeugen gab es so gut wie nicht, ebenso wie umgekehrt sich die Kritik am Urteil in engen Grenzen hielt. Über die Kritik an dem Strafmaß machte sie sich in der englischen Öffentlichkeit vor allem an der juristischen Bewertung der Tat als eines minder schweren Falls des Totschlags fest. Was ein klarer Massenmord gewesen sei, habe das Reichsgericht als eine unüberlegte Handlung unter dem Druck der Ereignisse angesehen, lautete der verbreitete Vorwurf. Zugleich wurde aber auch hervorgehoben, dass in dieser traurigen Angelegenheit überhaupt etwas geschehen sei und das sogar aus eigenem deutschen Antrieb (Mullins, 108, 134, 196–201). Die Botschaft, die das Deutsche Reich mit der Einleitung des Verfahrens gegen Dithmar und Boldt bezweckt hatte, war also angekommen.

Ferner ist hervorzuheben, dass die Richter erneut (zum ersten Mal im Verfahren gegen Stenger/Crusius) die Rechtswidrigkeit einer Kriegshandlung nach dem Völkerrecht beurteilten und in diesem Zusammenhang unmissverständlich klarstellten, dass die Gehorsamspflicht des militärischen Untergebenen nicht, unter Rückgriff auf dessen subjektiver Sichtweise, unbeschränkt ist, sondern einer objektiven Bewertung unterliegt.

Kritik, zum Teil sehr scharfe Kritik an dem Urteil äußerten militärische und rechtsnationale Kreise. Sie sollte in den nächsten Jahren die Überhand gewinnen und den weiteren Fortgang des Verfahrens bestimmen. Und sie sollte auf fatale Weise einer Entwicklung den Weg bereiten, die das Recht und die Justiz zu Erfüllungsgehilfen einer verbrecherischen Politik machten. In diesem Sinne war im März 1931, kurz vor Abschluss des Verfahrens gegen Patzig, im Völkischen Beobachter zu lesen: „Auch dies ist ein Kampf um deutsches Recht: Die Wiederholung so unwürdiger Vorgänge, welche dem Ansehen der deutschen Justiz den größten Abbruch getan haben, durch eine Neuordnung der Dinge zu unterbinden. Dabei ist die Wiederherstellung einer besonderen Wehrgerichtsbarkeit, die den eigenen Lebensgesetzen des Soldatentums Rechnung trägt, nur ein Teil. Die Hauptarbeit liegt auch hier auf erzieherischem Gebiet. Das nationale Prinzip muß das Primat erhalten, und der deutsche Richter muß lernen, die Ehre und das Wohl seines Volkes unter allen Umständen höher zu werten als formaljuristische Bedenken und Triebfedern.“ (Hankel, 505 f.).

8. Literatur

Hankel, Gerd: Die Leipziger Prozesse. Deutsche Kriegsverbrechen und ihre strafrechtliche Verfolgung nach dem Ersten Weltkrieg, Hamburg 2003; Mullins, Claud: The Leipzig Trials. An account of war criminals trials and a study of German mentality, London 1921; Puttkamer, Ellinor von: Die Haftung der politischen und militärischen Führung des Ersten Weltkriegs für Kriegsurheberschaft und Kriegsverbrechen, in: Archiv des Völkerrechts, 1 (1948/49), S. 424–449; Salomon, Ernst von: Die Geächteten, Gütersloh o. J., Erstausgabe Berlin 1929; Selle, Dirk von: Prolog zu Nürnberg – Die Leipziger Kriegsverbrecherprozesse vor dem Reichsgericht, in: Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte, 19 (1997), S. 193–209; Schwengler, Walter: Völkerrecht, Versailler Vertrag und Auslieferungsfragen. Die Strafverfolgung wegen Kriegsverbrechen als Problem des Friedensschlusses 1919/20 (Reihe: Beiträge zur Militär- und Kriegsgeschichte, herausgegeben vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt), Stuttgart 1982; Wiggenhorn, Harald: Verliererjustiz. Die Leipziger Kriegsverbrecherprozesse nach dem Ersten Weltkrieg, Baden-Baden 2005; Willis, James F.: Prologue to Nuremberg. The politics and diplomacy of punishing war criminals after the First World War, Westport (Conn.)/London 1982.

Gerd Hankel

Oktober 2017

Gerd Hankel, wissenschaftlicher Angestellter der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur am Hamburger Institut für Sozialforschung, ist Völkerrechtler und Sprachwissenschaftler und hat zahlreiche Arbeiten zum humanitären Völkerrecht, zum Völkerstrafrecht und zum Gewaltgeschehen in Afrika publiziert, zuletzt über die Versuche zur Aufarbeitung des Völkermords: „Ruanda. Leben und Neuaufbau nach dem Völkermord. Wie Geschichte gemacht und zur offiziellen Wahrheit wird“, 2016.

Zitierempfehlung:

Hankel, Gerd: „Der Prozess gegen Helmut Patzig, Ludwig Dithmar und John Boldt, Deutschland 1921–1931“, in: Groenewold/ Ignor / Koch (Hrsg.), Lexikon der Politischen Strafprozesse, https://www.lexikon-der-politischen-strafprozesse.de/glossar/patzig-helmutludwig-dithmar-und-john-boldt-1921–1931/, letzter Zugriff am TT.MM.JJJJ.

Abbildungen

Verfasser und Herausgeber danken den Rechteinhabern für die freundliche Überlassung der Abbildungen. Rechteinhaber, die wir nicht haben ausfindig machen können, mögen sich bitte bei den Herausgebern melden.

© Propagandadarstellung des “Llandovery Castle”-Zwischenfalls 1918, Urheber: unbekannt, Quelle: Gemeinfrei

© Lazarettschiff “Llandovery Castle” und Helmut Patzig, Fotograf: unbekannt, Quelle: Public Domain